こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。

「働き方改革」の第一歩は?

「働き方改革、何をどうしましょうか? ・・・」

コレ、よくある質問です。

いきなり「改革!」という大きなテーマに取り組むよりも、まずは、原則的な仕事の仕方について、見直し・改善からはじめましょう。

たとえ小さな改善でも、着実に実行することが、結果として「変革」に繋がるという、いたってシンプルなところから。

今回は、すぐにでも簡単にできる小さな改善のヒントを紹介します。

基本に忠実に「4S」を

「4S」とか「4S運動」という言葉を聞いたことがあるという方、多いのではないでしょうか。

一般的には、整理、整頓、清潔、清掃のそれぞれのアルファベット表記のアタマのSから「4S」と呼ばれています。

また、そこに「しつけ」を加えて「5S」ともされています。

ちなみに私は「しつけ」を重視した「5S」を研修などでも推奨しています。

この「4S」については、厚生労働省の職場の安全サイト・安全衛生キーワードでも詳しく解説されています。

職場のあんぜんサイト:4S(整理、整頓、清掃、清潔)[安全衛生キーワード]

「4S」は、安全衛生業務だけでなく、あらゆる仕事に活用できる、仕事の基本動作であり、生産性にも大きく影響します。

まずは「整理整頓」から

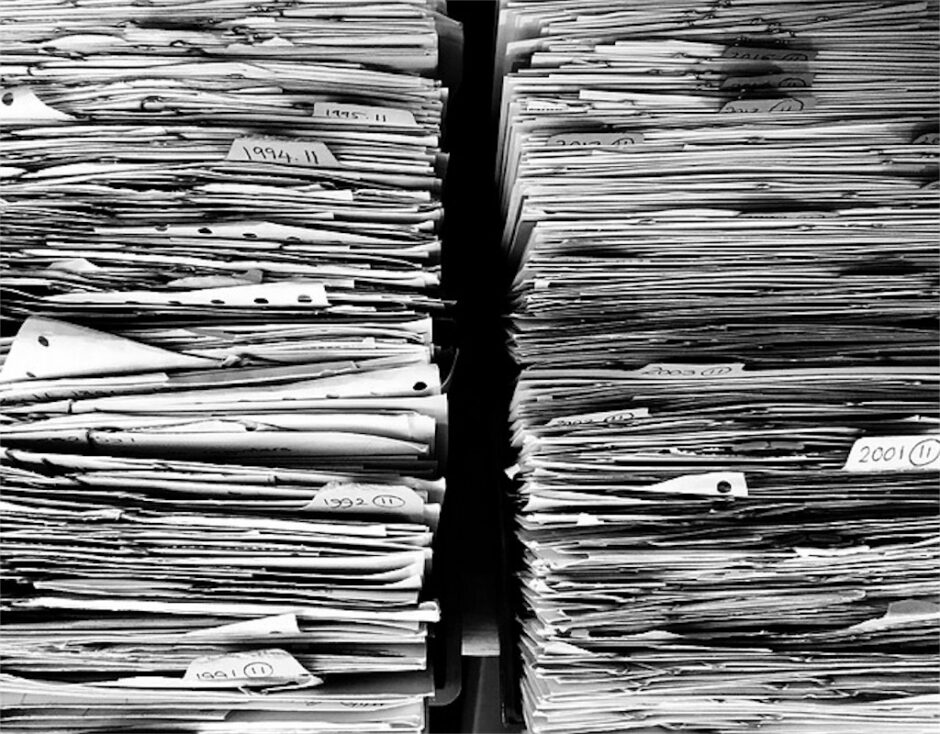

あなたの職場では、必要なものが、必要な時に、誰でも、容易に、最適な方法で、取り出すことができますか?

当たり前のことですが、意外とコレができていない職場があります。

「あの大事な書類、どこだっけ?」

「◯◯にあるはずですよ」

「いや、探したけどないよ」

「◯◯さんが持ってるんじゃない?」

「私、知らないよ」

「じゃあ、皆んなで探そう!」

コレが原因で残業だなんて、生産性がどうこうというレベルではないですね。

また、これも含めて仕事です!という歪んだ仕事観のある職場も要注意です。

こういう職場に改善の芽が出てくることはありえません。

もちろんこれは「個人の意識」が問題の場合もあります。

その人のデスクや身の周りだけが、書類や荷物が山積み。

必要なモノを取り出すのにやたらと時間がかかったり、最悪の場合は紛失してしまうことも。

この手の人の特徴は、とりあえず何でも取っておくということ。

言い換えれば、要るものと要らないものの区別や、要らないものを捨てるという判断(意思決定)ができない人です。

性格だから仕方ない、で済ませてはいけません。

職務遂行能力も疑われます。

このような人が存在するということは、単に個人の問題にとどまりません。

周囲の人の仕事にも良からぬ影響を与えますし、職場全体の生産性にも深刻な問題を及ぼします。

もちろん、働き方改革の柱でもある「情報の共有」にも悪影響です。

まずは、整理整頓のための明確な基準作り(しつけ)から始めましょう。

ポイントはペーパーレス

情報を「紙」で持つということは、モノの整理整頓に手間がかかるだけでなく、情報や、場合によっては仕事自体が「紙」データを保管する人に依存しやすくなります。

情報の共有は、仕事の共有にもなり、効率的な働き方にも繋がります。

そのために、保管の原則は、デジタル・データ。

法令等により紙での所持が必要なモノに限り紙での管理を許可する。

いつでも、どこでも、必要な情報を取り出して、効率の良い働き方に備えた「整理整頓」の大原則です。

また、整理整頓された状態(清潔)を一時的なもので終わらないようにするために、習慣のためのルール化と行動の徹底(しつけ)が必要です。

改善を成功裏に積み重ね、改革へと繋げるために必要なことは「働く人の意識づけ」であり、それには経営トップのブレることのない力強いメッセージと、将来ビジョンの共有です。

これをすることで、どうなるのか…

何が、どう良くなるのか…

目的のないことに、行動は起きませんし、行動なくしては、変革は起きません。

まずは「基本に忠実に、できることから一歩一歩着実に」からは始めてみませんか?