こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。

今回は、よくある質問の「うつ病などメンタルヘルス不調による精神疾患でも傷病手当金はもらえるか?」について解説します。

私傷病(仕事や通勤途中に起きた事故や災害以外)による病気やケガなどで会社を休んだとき、一定の条件をクリアすると健康保険から傷病手当金を受けることができます。

うつ病などメンタルヘルス不調による精神疾患でも傷病手当金はもらえます。

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。(全国健康保険協会:協会けんぽ)病気やケガで会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

そうです、健康保険に加入している会社員や公務員なら誰でも利用できる制度なんです。

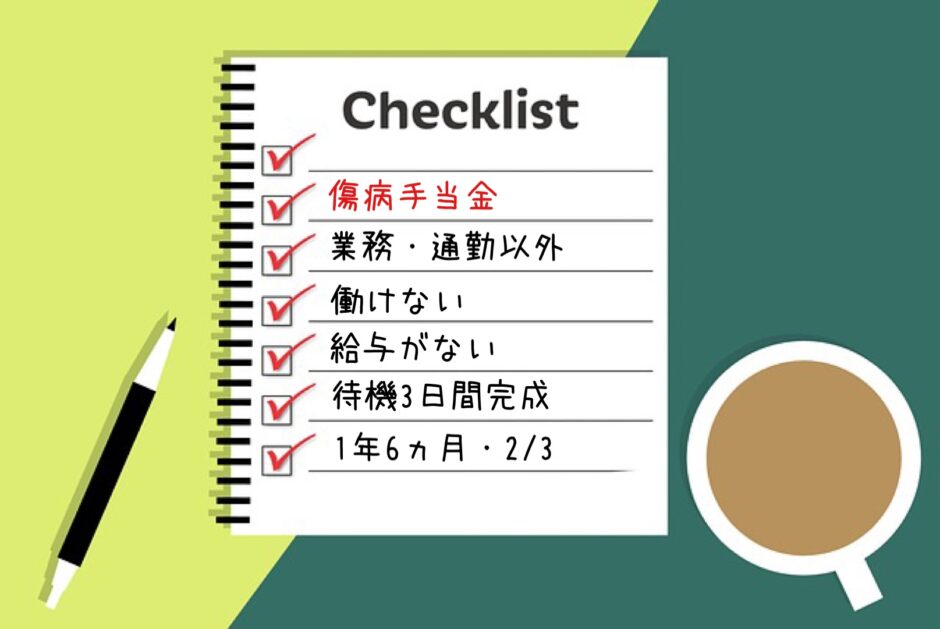

傷病手当金は、次の①から④の条件をすべて満たしたときに支給されます。

① 業務・通勤以外の事由による病気やケガ(私傷病)の療養のための休業であること

労災保険の給付対象になる業務による病気やケガ、通勤途上の災害による病気やケガ、病気とみなされない美容を目的とした整形(美容整形)などは支給対象外です。

なので、うつ病などメンタルヘルス不調による精神疾患も当然に支給の対象です。

ただし、うつ病などの原因が業務に起因する場合は労災保険の給付対象になります。

とはいえ、立証するハードルが高いのが問題ですが…。

健康保険給付を受けずに自費で診療を受けた場合でも、働くことができないことについて証明があるときは支給対象となります。

新型コロナウイルス感染により働くことができなくなったときも支給対象となります。

傷病手当金の支給には、勤め先に休業制度があるかないかは一切問われません。

②働くことができないこと

働くことができない状態とは、入院だけが基準ではなく、自宅で療養している期間も対象になります。

働けないという本人の申請だけで支給されるのではなく、医師による診断と、休んでいることと給料が支払われていないことについて会社の事実証明と、本人の業務内容を考えても仕事ができないと保険者(協会けんぽ又は健康保険組合)に認定されることが必要です。

自分の判断と申請だけで自動的に傷病手当金が受給できるわけではありません。

審査があるのです。

③連続する3日間を含み 4日以上働くことができなかったこと

病気やケガの療養のため、仕事を休んだ日から連続して3日間の後、4日目以降の働くことができなかった日に対して支給されます。

この3日間のことを「待機」と言います。

待期には、有給休暇、土・日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあった日かどうかは関係ありません。

また、勤務時間中に業務以外の事由で生じた病気やケガにより働くことができなくなった場合、その日を待期の初日として起算します。

待期3日間とは、仕事を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。

2日間連続して仕事を休んだ後、3日目に勤務した場合には「待期3日間」は成立しませんので注意が必要です。

④仕事を休んだ期間に給与の支払いがないこと

病気やケガで休んでいる期間についての生活保障を行う制度です。

給与が支払われている間は傷病手当金は支給されません。

ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

任意継続被保険者(健康保険の被保険者が、退職した後も、選択によって、引き続き最大2年間、 退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度)である期間中に生じた病気・ケガについては、傷病手当金は支給されませんので注意が必要です。

傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。

これは、1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に働けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。

支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、働くことができない場合であっても傷病手当金は支給されません。

異なる病気やケガで再度仕事を休むことになった場合は、新たに最長1年6か月の傷病手当金が支給されます。

なお、法改正により2022年1月から傷病手当金の支給期間が、これまでの暦での通算ではなく、支給期間での通算となります(経過措置として、2022年1月1日より前に暦の通算で1年6ヶ月経過しているものについては、支給期間の通算されません)。

これまでは、復職したものの、また同じ病気で休むことになった場合、その期間はリセットされずに1年6ヵ月の期間に含まれていましたが、2022年1月からは、復職した期間は1年6ヵ月に含まれなくなります。

ガンや精神疾患など長期療養が必要になる人たちの実情に即した制度に少しだけ改善されます。

支給開始日以前の12か月の標準報酬月額の平均÷30日×2/3で計算されます。

休んだ日1日あたり標準報酬日額の2/3です。

100%の支給ではありませんので注意が必要です。

なお、会社や健康保険組合によっては上乗せ給付を行なっている場合もあります。

また、近ごろは、民間の保険会社の中に働くことができず給料の支給がない場合の所得補償を目的にした保険商品もあります。

該当の際は、手続き方法の確認もお忘れなく。

標準報酬月額とは、報酬月額を保険料額表の1等級から32等級までの等級に分け、その等級に該当する金額のことをいいます。

標準報酬月額に健康保険と厚生年金の料率を乗じて毎月の保険料を算定しています。

育児休業とは違い、社会保険料の免除はありませんので、給与支給があったときと同様に、健康保険・厚生年金保険料の本人負担分、住民税を納付する必要があります。

本人の給与から控除できないので一旦会社が立て替えて本人に請求することが多いかと思います。

傷病手当金は非課税なので、所得税はかかりません。

したがって原則として確定申告は不要です。

また、他の要件で確定申告する場合も、傷病手当金を所得として申告する必要はありません。

住民税は前年の所得に対し課税されるものですので、納付が必要です。

その他、これまで毎月の給料から控除していたものや、給与支給を前提に口座引落を行なっているものがありましたら確認と対応方法の調整が必要です。

傷病手当金は支給基準の①〜④のすべてを満たした場合に支給されます。

しかし、支給を受けるには保険者(協会けんぽ又は健康保険組合)の審査があります。

また、支給申請書類を提出してもすぐに支給されることはなく、ある程度の時間を要するのが普通です(生活の保障が制度の目的からすると要改善ですね)。

また、申請書類には、医師と会社による証明も必要です。

双方に対し、あらかじめ傷病手当金の申請の可能性について申し出しておき、手続きの方法とタイミングを確認しておくことがスムーズな支給につながります。

必要な書類と記入方法等の詳細は協会けんぽのHPにあります。

・健康保険 傷病手当金 支給申請書の書き方

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/190531/k_shoute_guide.pdf

申請のタイミングは、事後(その月に働けなかった・給与が支給されなかったの結果確定後)に1ヵ月単位で行うのが一般的です。

医師の証明にはお金が必要となりますが、本人負担が一般的です。

病気やケガで会社を休むときに使える休暇として有給休暇があります。

また、会社によっては特別な有給休暇制度で長期療養者の支援制度を行なっている場合もあります。

まず最初にすべきことは、勤務先の休職制度や休暇制度について、就業規則で内容を確認することです。

有給休暇で休むか、無給欠勤で傷病手当金の支給を優先するかは、いくつか大事なことをまずしっかり就業規則で確認しておきます。

たとえば、一般的な有給休暇取得時の扱いは、所定労働時間勤務(通常勤務)したものとして100%の賃金支給をしているケースが多いと思います。

しかし、労働基準法では年次有給休暇に対しては、原則として、①労働基準法で定める平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③健康保険法に定める標準報酬月額の30分の1に相当する金額のいずれかを支払う必要があり、いずれを選択するかについては、就業規則などに明確に規定しておく必要があるとしているのです。

さらに、③による場合は労使協定を締結する必要があるとしています。

いずれによるかで多少の額の差は生じますし、傷病手当金との差額支給があるかもしれませんので、確認しておきましょう。

差額支給とは、有給休暇の賃金が傷病手当金よりも少ない場合、その差額が支給されるというものです。

一般的には、傷病手当金は給与の満額でなく3分の2相当の支給なので、有給休暇の賃金が傷病手当金より少なくなることは稀です。

ところが、傷病手当金の基礎となる標準報酬月額には残業代が含まれています。

有給休暇の賃金が所定労働時間の通常の賃金の場合(こちらには残業代はありません)、残業代が多く標準報酬月額が高い場合の2/3の額の方が有給休暇の賃金相当額よりも高くなってしまう場合もあり得るのです。

大事なお金のことです。

そのあたりのチェックも必要です。

たとえば、有給休暇の付与日数の算定における出勤率の計算時に有給休暇取得日は勤務したものとして扱います。

また、ボーナスや退職金などの支給に際しても同様に扱います。無給欠勤の場合は、厳密に出勤率に反映させるのが一般的です。

無給欠勤によりボーナスや退職金が減額となってしまう、なんてことも。

この場合、勤務先の就業規則(賃金規程)にその取扱いが記載されているはずです。

内容の確認が必要です。差額支給の例外を除き、有給休暇で休みながら傷病手当金を受け取ることは滅多にありません。

無給欠勤を選択することでのデメリットを就業規則で確認し、どちらにメリットがあるかを比較し検討します。

さしあたっての生活費を重視する場合、有給休暇を使い切ってから無休欠勤、それから傷病手当金を申請するのが良いかと思います。

特にうつ病などの精神疾患の場合、療養期間が長期化することも十分考えられます。

無給欠勤の期間を後ろにずらし、もらえるものはできるだけ先にもらえるようにしておくと金銭的な不安と精神的な負担を軽減できると思います。

金銭的な不安よりも、復職後の有給休暇の無さに不安がある場合、傷病手当金の支給に必要な待機3日間を有給休暇にあてて、その後は有給休暇の取得を申請せず無休欠勤にして傷病手当金を申請します。

傷病手当金の申請には、まず有給休暇をすべて消化してからでないと受付できないと有給休暇の取得を指示する会社もあるようです。

有給休暇の取得は労働者の申請によるものですから会社の指示により取得を強制することは法に反することです。

たっぷり有給休暇が残っていても有給休暇を1日も取得せず無休欠勤として傷病手当金を受給することも問題ありません。

ただし、労働基準法の定めにより年5日以上の取得対象者であり、その時点で有給休暇の取得が5日未満である場合は、5日になるように有給休暇を取得しておくことが無用なトラブルの防止になります。

有給休暇5日の取得義務違反は会社が罰せられますので。

申請に際し、働いていないこと、給与の支給がないことについて会社の証明が必要になります。

証明してくれないという会社もたまにあるようです。(労働者が休むことについてのなんかやましいことがあるのでしょう。もしくは、人事が無知?)何度依頼してもダメな場合はどうすべきか、保険者(協会けんぽ又は健康保険組合)にその旨を相談しましょう。

うつ病の原因が業務やパワハラなど会社に問題があると思うとき

うつ病の発症の原因が業務やパワハラによるものである場合、健康保険ではなく労災保険の給付になります。

まずは、勤め先に申し出しましょう。

なぜなら、業務上の病気やケガを隠して健康保険で扱うことは「労災隠し」と言い、法の定めに反し会社は処罰の対象になってしまいます。

うつ病の原因は業務によるとは認められないので労災には該当しない!と扱われることが多いかと思います。

その場合は、一旦、傷病手当金の申請をします。

後からでも労災申請に変更することはできます。

その場合、労働基準監督署の労災担当窓口に相談することをお勧めします。

支給基準に「働くことができない」とありますので、パートやアルバイト、副業を行うことは働くことができる状態となりますので、支給対象外になります。

リハビリの一環で医師の許可のもとで行った勤務だとしても、それが就労可能とされてしまうと支給が打ち切りとなる可能性もあります。

また、ちょっとしたパートやバイトといえども、いわゆる兼業・副業となれば、勤務先の就業規則に定めがある場合はそのルールに従う必要もあります。

ルールに従わないと就業規則違反となりますし、療養中な勝手な行動(虚偽の欠勤)が就業規則に反するとして懲戒の対象にもなり得ますので注意が必要です。

もちろん療養中の趣味やリフレッシュがダメというわけではありせん。

よく問題になる精神疾患中の旅行といえども医師から治療の一環として認められれば、直ちにそれが不支給の理由になることはありません。

まずは医師の指示に従って治療・療養に専念するのが傷病手当金の受給中の生活の基本です。

なお、休業制度で療養している場合、復職に向けて療養に専念していないと休業解除となってしまうこともあります。

傷病手当金とは違う観点での注意も必要です。

傷病手当金の支給を受けている間に転職活動をすることに制限はありません。

うつ病の場合、仕事や環境を変えることが回復につながることも珍しくありませんのし。

退職すると健康保険の被保険者でなくなります。健康保険の被保険者でなくなると傷病手当金の支給を受けることができなくなります。

ただし、退職日までに1年以上継続して健康保険に加入していると退職日及び退職後も働いていない期間については継続して傷病手当金の支給を受けることができます。

退職後、再就職をすると当然に支給停止になります。

また、被保険者の期間が1年未満の場合は退職日で支給停止になります。

退職について注意が必要なのが退職日の扱いです。

退職手続きや挨拶のために最終日に出社して引き継ぎをする。その日を出勤日(働いたとみなされる日)にしてしまうと退職後に傷病手当金がもらえない!ということになってしまいます。

退職手続きについては書類でやり取りするか、もしくは出社しても就労ではないことをきちんと会社と確認しておくことが重要です。

それだけ健康保険の傷病手当金の支給審査は厳密ですので注意が必要です。

解雇によって傷病手当金の支給が停止されることはありません。

傷病手当金については、解雇についても退職と考え方は同じです。

◉ 資格喪失後に老齢(退職)年金が受けられるとき

資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が老齢(退職)年金を受けているときは、傷病手当金は支給されません。

ただし、老齢(退職)年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。

◉ 障害厚生年金または障害手当金が受けられるとき

傷病手当金を受ける期間が残っていた場合でも、同じ病気やケガで障害厚生年金を受けることになったときは、傷病手当金は支給されません。

ただし、障害厚生年金の額(同時に障害基礎年金を受けられるときはその合計額)の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。

また、厚生年金保険法による障害手当金が受けられる場合は、傷病手当金の額の合計額が、障害手当金の額に達する日まで傷病手当金は支給されません。

◉ 労災保険から休業補償給付を受けていた(受けている)場合

過去に労災保険から休業補償給付を受けていて、休業補償給付と同一の病気やけがのために労務不能となった場合には、傷病手当金は支給されません。

また、業務外の理由による病気やケガのために労務不能となった場合でも、別の原因で労災保険から休業補償給付を受けている期間中は、傷病手当金は支給されません。

ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。

以上です。

FAQ:うつ病等で休職はできますか?

FAQ:うつ病等で休職はできますか?