こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。

厚生労働省より「令和4年版 労働経済の分析」(労働経済白書)が公表されました。

分析テーマは「労働者の主体的なキャリア形成への支援を通じた労働移動の促進に向けた課題」だそうです。

今回は、この内容(概要)から、転職やキャリア形成の動向について評価してみます。

労働者の主体的なキャリア形成への支援を通じた労働移動の促進に向けた課題

〇 我が国の生産年齢人口は当面減少していく見通しである一方、介護・福祉分野やIT分野など労働力需要の高まりが見込まれる分野があり、外部労働市場を通じた労働移動による需給調整が今後重要になる。

少子化により働く人の数が減少する中、介護・福祉分野やIT分野についてはさらに人手が不足し、他の産業からの転職による労働者の確保が必要不可欠となってきています。

不足し続ける日本のIT人材。就職・転職・副業・起業・学び直しで、飛躍の一歩を踏み出す

不足し続ける日本のIT人材。就職・転職・副業・起業・学び直しで、飛躍の一歩を踏み出す

経済産業省のポータルサイト「マナビDX Quest」について 〜DXを推進するデジタル人材の必要性〜

経済産業省のポータルサイト「マナビDX Quest」について 〜DXを推進するデジタル人材の必要性〜

〇 転職入職率は、女性やパートタイム労働者では高まっているものの、男性や一般労働者を含めた労働者全体では大きく高まってはいない。また、我が国の労働者の勤続年数は英米や北欧と比較して長い者が多い。

〇「情報通信業」や「医療,福祉」といった労働力需要が高まる分野への労働移動が近年大きく活発になっている傾向はみられない。

転職サイトや転職エージェントなどのCMや広告などを見聞きする機会が増えています。でも、正社員や男性の転職は政府が期待するほど多くはないみたいですね。

衰退産業から成長産業への労働移動を推し進めたいとする政府にとって、他分野からIT分野(情報通信業)への転職が課題でしょう。

〇 転職を希望する者や、転職希望者でその後転職を実現する者の割合は、年齢とともにおおむね低下する傾向があり、また男性より女性でおおむね高い傾向がある。

〇 特に男性で、「係長・主任クラス」「課長クラス」といった中堅層で、転職希望者のうち転職活動に移行する者や転職を実現する者が少ない傾向がある。

政府が活発に転職して欲しいメイン・ターゲットは「中堅層」であるということが、この報告の仕方で分かります。

中堅層という業務の中核を担う立場もあり、人手不足で忙しく転職活動の時間がとれなかったり、転職すると待遇が下がるかもしれないというライフについての不安感もあるでしょう。

そもそも新卒の就活の際、ひとつの会社でなるべく長く働くことを仕事選びの軸にしてきた世代(今とは違うキャリア教育世代)は、そうは簡単にマインド・チェンジは難しかったりもします…

〇 転職希望者について、正社員や中堅の役職者の場合、転職活動への移行や転職の実現がしにくい傾向がある。一方、転職希望者について、キャリア見通しができている場合や自己啓発を行っている場合は転職活動に移行しやすく、正社員や課長クラスの役職者ではキャリアの見通しができていると転職の実現がしやすい傾向がある。

自分のキャリアを人まかせ、会社まかせにすると大変なことになってしまいます。この、先行き不透明で不確実性の高いVUCAと言われるいまの時代においてはとくに…

新卒の就活のとき以上に、社会人になってからの、働きながらの「自己分析(自己認知)」「業界研究」をしながらのキャリア形成が必要な時代ですね。

〇 キャリアチェンジ(職種間移動)を伴う転職はワークライフバランスを理由とする場合にしている傾向がある。一方、能力活用、仕事内容への満足、賃金が高いといった積極的な理由でキャリアチェンジする場合も転職後の満足度は高くなりやすい。

〇 キャリアチェンジする場合、転職の準備としてキャリア相談(キャリアコンサルティング)や自己啓発を行っている場合は仕事内容や自らの能力活用といった目的での転職を行いやすく、前職でキャリアの見通しができている者は転職後の仕事の満足度も高くなりやすい傾向がある。

成功(幸福)への準備として、学び(自己啓発)がとても重要な時代です。変化をうまくキャッチアップするためにも。

また、それが自分の財産となり、転職(または起業)における武器(自信)となります。

イギリスの政治家、小説家のベンジャミン・ディズレーリもこのように言っています。

人生における成功の秘訣とは、チャンスが訪れたときにそれを生かせるように準備を整えておくことである。

ベンジャミン・ディズレーリ

〇 職種間移動をする場合、「専門的・技術的な仕事」から「販売の仕事」「管理的な仕事」など、専門性をいかして転職する場合や、「サービスの仕事」「事務的な仕事」から「専門的・技術的な仕事」「管理的な仕事」といった職種にキャリアアップする場合に転職後の賃金が増加する者の割合が高い。

〇 職種間移動をする場合、仕事内容や自らの能力活用といった目的での転職を行っている場合や、自己啓発を行っている場合は、転職後の賃金が増加しやすい傾向がある。

なんとなく嫌だからとか、合わないから・・・という成り行きの転職よりも、キャリアアップを目的に自己啓発(準備)を行っての転職は、賃金が増加しやすい、というのはわかりやすい話。

成り行き型の転職は、応募先の人事担当に足元をみられやすいですからね。(元人事の経験談です)

主体的なキャリア形成に向けた課題

〇 キャリアコンサルティングを受けた者はキャリアを設計する上で主体性が高い者が多く、一つの分野に限らず幅広い分野でキャリアを形成している傾向がある。

〇 自らの能力が社外でも通用すると考える者においては、企業外でキャリア相談を受けている者の割合が高い傾向があり、また、企業外でキャリアコンサルティングを受けた者は自己啓発への意識が高い者が多い傾向がある。

例えば、転職活動の際、エージェントにキャリアコンサルティングを受けてみることも大切です。それも、複数のエージェントのキャリアコンサルタントから。思い込みで視野の狭い活動をするより、まずは、客観的な他者評価とアドバイスが重要です。転職するしないの前に、まずは、キャリアコンサルタントとお話してみることをおススメします。

これからの時代に必要な仕事研究:新しい資本主義の実現に向けて必要とされる「キャリアコンサルタント」

これからの時代に必要な仕事研究:新しい資本主義の実現に向けて必要とされる「キャリアコンサルタント」

もちろん、新卒の就活も同じです。

早めの準備が大事です。

就活もやっぱり準備が必要なワケ

就活もやっぱり準備が必要なワケ

〇 労働者が自己啓発について抱えている課題は仕事が忙しくて時間が取れない、費用がかかりすぎるといった課題や、女性の場合は家事・育児が忙しくて時間が取れないというものが多い。

企業のOFF-JTや自己啓発の費用面の支援をみると、特段支援を行っていない企業が半数程度存在する。一方、企業が費用面での支援や就業時間の配慮等を行っている場合、自己啓発を行っている社員の割合は高い。

近ごろは定額のサブスクによる学びのサービスが増えています。

会社から言われての「やらされ感」でやる学習より、自分が必要として、自腹でやる学習の方が本気度も身につくものも違うと思いますよ。(雇用保険の教育訓練給付金制度もありますし)

会社任せ、他人任せのキャリア形成から自立型のキャリア形成へのマインド・シフトが必要な時代です。

未来への扉を開く知識の宝庫!Schoo(スクー)で広がる新たな学びの世界

未来への扉を開く知識の宝庫!Schoo(スクー)で広がる新たな学びの世界

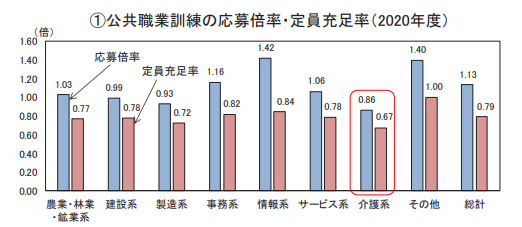

〇 公共職業訓練の受講により、訓練分野を問わず再就職しやすくなる効果が認められる。

〇 介護・医療・福祉分野の訓練については、受講することで他分野からの労働移動を促進する効果がある可能性が示唆される。

〇 介護・福祉分野の訓練については、応募倍率や定員充足率が低い(人が集まらない)ことが課題であるが、介護・福祉職と類似度が低い前職の経験者でも、訓練を受講すればある程度介護・福祉職に就職できており、幅広い職種の経験者が対象となり得る可能性がある。

〇 IT分野の訓練受講者の就職先をみると、女性の場合事務職になりやすく、情報技術者に就職しにくい傾向がある。

受講内容をみると女性はユーザーレベルのスキルを学ぶ「情報ビジネス科」の受講者が多く、情報技術者のスキルを学ぶIT専門訓練を受講した場合でも事務職に就職する傾向が強い。

〇 他方で、IT専門訓練を受講した場合、性別に関わらず情報技術者への就職確率は高まることから、女性の情報技術者への就職を更に促進するために、女性の情報技術者への就職に対する関心を高める必要性。

IT専門分野のスキルを習得するのであれば、情報技術者(IT人材・DX人材)として活躍できる実践的な教育を受けることをおススメします。

ちかごろは、初心者でも、オンラインでも、自分のスキルレベルと自分の学習スタイルに合う教育機関やプログラムがたくさんありますし。

何事も、まずやってみることが大切です。

イギリスの政治家、小説家のベンジャミン・ディズレーリもこのように言っています。

行動は必ずしも幸福をもたらすものではない。しかし、行動のないところに幸福はない。

ベンジャミン・ディズレーリ

経済産業省のポータルサイト「マナビDX Quest」について 〜DXを推進するデジタル人材の必要性〜

経済産業省のポータルサイト「マナビDX Quest」について 〜DXを推進するデジタル人材の必要性〜

出典:「令和4年版 労働経済の分析」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27381.html